新規事業開発は、企業の未来を切り拓く重要な挑戦でありながら、同時に多くの企業が直面する最も困難な課題の一つでもあります。しかしながら、統計によると新規事業の成功率は約7%と極めて低く、多くの企業が膨大な時間と資源を投入しながらも期待した成果を得られずに終わってしまうのが現実です。

それでは、なぜこれほど多くの新規事業が失敗に終わってしまうのでしょうか。その背景には、共通する落とし穴やパターンが存在しており、これらを理解し適切に対策することで、成功確率を大幅に向上させることが可能になります。本記事では、新規事業開発において最も頻繁に発生する10の落とし穴を詳細に分析し、それぞれに対する具体的かつ実践的な回避策を提供いたします。

新規事業開発における代表的な失敗パターンと成功要因

1. 顧客不在のプロダクト開発

新規事業開発において最も致命的な落とし穴の一つは、顧客のニーズを十分に理解しないまま製品やサービスの開発を進めてしまうことです。多くの企業が、自社の技術力や既存のリソースを活用したいという内向きの動機から事業を始めてしまい、その結果として市場のニーズとは乖離したプロダクトを生み出してしまいます。このような状況は、特に技術力の高い企業や、過去に成功体験を持つ企業において頻繁に発生する傾向があります。

さらに詳しく分析すると、顧客不在のプロダクト開発が発生する根本的な原因として、企業内部の組織構造や意思決定プロセスの問題が挙げられます。多くの場合、新規事業の企画段階において、経営陣や開発チームが「こんな技術があるから、これを使った事業を作ろう」という発想から始まってしまい、「市場にはどのような課題があり、顧客はどのようなソリューションを求めているのか」という根本的な問いを十分に検討しないまま開発を進めてしまうのです。

よくある失敗パターン

技術先行型の開発では、しばしば「素晴らしい技術だから必ず売れるはず」という思い込みが生じます。しかし、技術の優秀さと市場での成功は必ずしも一致しません。顧客が求めているのは技術そのものではなく、その技術によってもたらされる価値や解決される課題なのです。

効果的な回避策

この落とし穴を回避するためには、まず何よりも顧客の声に耳を傾け、彼らの真のニーズを理解することが不可欠です。具体的には、顧客インタビューを徹底的に実施し、単に表面的な要望を聞くのではなく、顧客が抱える根本的な課題や不満を深く掘り下げて理解する必要があります。また、アンケート調査を通じて定量的なデータを収集し、個別のインタビューだけでは見えてこない市場全体の傾向を把握することも重要です。

さらに効果的なアプローチとして、行動観察調査を実施することをお勧めします。これは、顧客が実際にどのような行動を取り、どのような場面で困っているのかを直接観察する手法で、顧客自身も気づいていない潜在的なニーズを発見できる可能性があります。加えて、リーンスタートアップの手法を取り入れ、MVP(Minimum Viable Product)を迅速に開発し、実際の顧客からのフィードバックを基に継続的な改善を行うことが、顧客中心の事業開発を実現する鍵となります。

成功事例: メルカリの場合

メルカリは、創業者が「不要になった物を簡単に売買したい」という自身の体験から始まりました。しかし、単に個人的な体験だけで満足せず、徹底的な顧客インタビューを通じて、多くの人が同様の課題を抱えていることを確認し、その上でユーザビリティを重視したシンプルなインターフェースを開発しました。

2. 市場調査の欠如

新規事業開発において、市場調査を十分に行わずに事業を開始してしまうことは、まさに地図を持たずに未知の土地を旅するようなものです。多くの企業が、自社の直感や限られた情報に基づいて事業判断を下してしまい、その結果として市場規模の過大評価、競合状況の見誤り、顧客セグメントの誤認識などの問題に直面してしまいます。このような状況は、特に新興市場や技術革新の激しい分野において、より深刻な問題として顕在化する傾向があります。

市場調査の欠如が引き起こす具体的な問題として、まず市場規模の見積もりの誤りが挙げられます。楽観的な予測に基づいて事業計画を立てた結果、実際の市場規模が想定を大幅に下回り、計画していた売上や利益を達成できないという事態が頻繁に発生します。また、競合分析の不足により、既に市場に存在する強力な競合他社の存在を見落とし、差別化戦略を十分に検討しないまま市場参入してしまうケースも少なくありません。

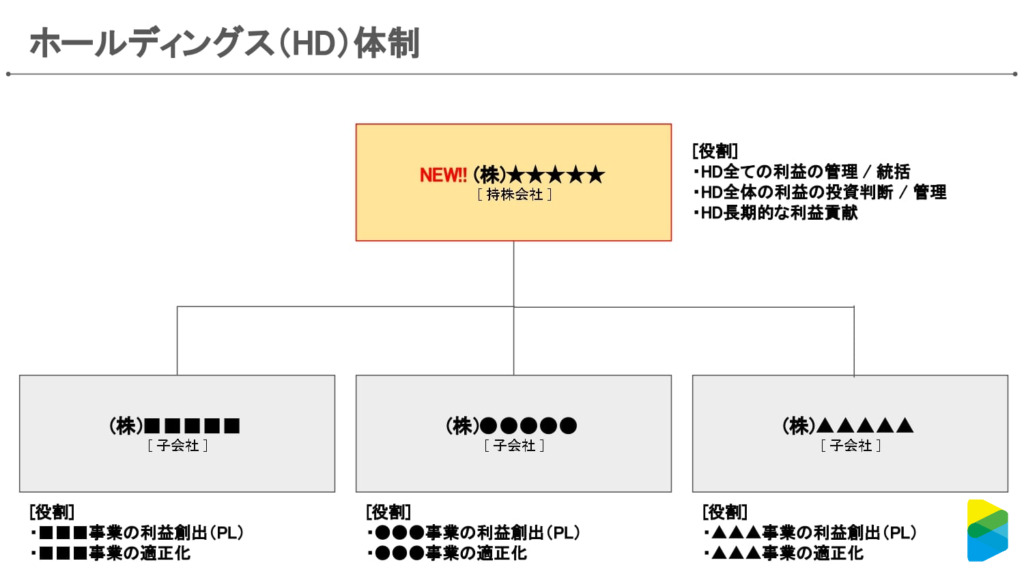

成功する新規事業開発のための組織体制と市場調査プロセス

包括的な市場調査の実施方法

効果的な市場調査を実施するためには、まず定量的な調査と定性的な調査を組み合わせたアプローチが必要です。定量的な調査では、市場規模、成長率、顧客セグメント別の需要量などの数値的なデータを収集し、事業の収益性や成長可能性を客観的に評価します。一方、定性的な調査では、顧客の購買動機、意思決定プロセス、ブランドに対する認識などの心理的・行動的側面を深く理解し、より効果的なマーケティング戦略の策定につなげます。

さらに重要なのは、競合分析を徹底的に行うことです。直接的な競合だけでなく、代替手段や間接的な競合も含めて幅広く分析し、それぞれの強みと弱み、価格戦略、マーケティング手法、顧客基盤などを詳細に把握する必要があります。この分析を通じて、自社の差別化ポイントを明確にし、競合優位性を築くための戦略を立案することが可能になります。

| 調査項目 | 調査方法 | 期待される成果 |

|---|---|---|

| 市場規模・成長率 | 業界レポート、統計データ分析 | 事業機会の定量評価 |

| 顧客ニーズ | インタビュー、アンケート調査 | プロダクト開発の方向性決定 |

| 競合分析 | 公開情報調査、実地調査 | 差別化戦略の立案 |

| 価格感度 | 価格調査、購買意向調査 | 価格戦略の最適化 |

3. 緻密な事業計画の欠如

新規事業開発において、事業計画の策定を軽視してしまうことは、建築において設計図なしに建物を建てようとするような危険な行為です。多くの企業が、アイデアの段階での興奮や市場機会への焦りから、十分な計画を立てずに事業を開始してしまい、その結果として資金不足、リソース配分の失敗、タイムラインの遅延などの問題に直面してしまいます。特に、スタートアップや新規参入企業においては、この問題がより深刻化する傾向があります。

事業計画の欠如が引き起こす具体的な問題として、まず収益モデルの曖昧さが挙げられます。どのような方法で収益を上げるのか、どの程度の売上が見込めるのか、利益率はどの程度なのかといった基本的な収益構造が明確でないまま事業を開始してしまうと、継続的な成長を実現することが困難になります。また、コスト構造の把握不足により、想定以上のコストが発生し、資金繰りに窮する事態も頻繁に発生します。

効果的な事業計画の策定方法

成功する事業計画を策定するためには、まずビジネスモデルキャンバスやリーンキャンバスなどのフレームワークを活用し、事業の全体像を可視化することが重要です。これらのツールを使用することで、顧客セグメント、価値提案、チャネル、収益源、主要リソースなどの要素を整理し、事業の論理的な一貫性を確保できます。また、これらのフレームワークは、事業の仮説を明確にし、検証すべきポイントを特定するのにも役立ちます。

さらに重要なのは、KPI(重要業績評価指標)を適切に設定し、定期的に進捗を測定・評価するメカニズムを構築することです。売上高、顧客獲得コスト、顧客生涯価値、マーケットシェア、ユーザーエンゲージメントなど、事業の成功を測る上で重要な指標を特定し、それぞれに対して具体的な目標値とタイムラインを設定します。これにより、事業の進捗を客観的に評価し、必要に応じて戦略の修正を行うことが可能になります。

事業計画策定のチェックリスト

- ビジネスモデルの明確化(収益源、コスト構造、価値提案)

- 市場分析と競合分析の実施

- 財務計画の策定(資金調達、売上予測、損益計算)

- マーケティング戦略の立案

- 組織・人事計画の策定

- リスク分析と対策の検討

- KPI設定と測定方法の確立

- タイムラインとマイルストーンの設定

4. チーム編成の失敗

新規事業開発において、適切なチーム編成を行わないことは、オーケストラにおいて楽器の配置を間違えるような深刻な問題を引き起こします。多くの企業が、必要なスキルセットを持つメンバーの不足、チーム内のコミュニケーション不足、役割分担の曖昧さなどの問題により、本来の能力を発揮できずに事業の成功を阻害してしまいます。特に、技術的な専門知識とビジネス感覚の両方を兼ね備えた人材が不足している現代において、この問題はより深刻化しています。

チーム編成の失敗が引き起こす具体的な問題として、まずスキルの偏重が挙げられます。技術力に特化したチームでは、マーケティングや営業、財務などのビジネススキルが不足し、優れた製品を開発しても市場での成功を実現できないという事態が発生します。逆に、ビジネススキルに特化したチームでは、技術的な実現可能性を十分に検討しないまま計画を立ててしまい、開発段階で重大な問題に直面するケースも少なくありません。

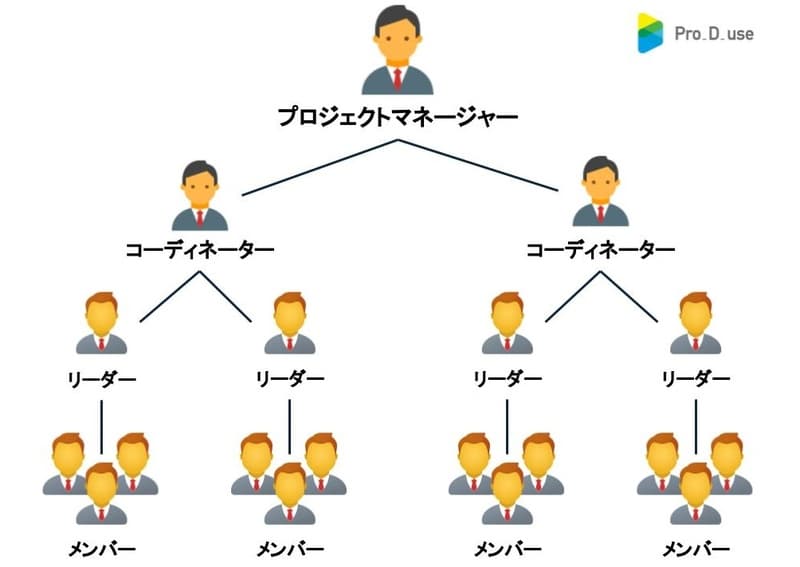

新規事業立ち上げにおける理想的なチーム構成と各メンバーの役割

効果的なチーム編成の原則

成功する新規事業チームを編成するためには、まず多様性を重視することが重要です。技術開発、マーケティング、営業、財務、法務など、事業運営に必要な各領域において専門性を持つメンバーを配置し、それぞれの知識と経験を活かしながら相互補完的な関係を築く必要があります。また、単に専門スキルだけでなく、新規事業特有の不確実性や変化に対応できる柔軟性と適応力を持つメンバーを選定することも重要です。

さらに、チーム内のコミュニケーションを促進するための仕組みを構築することが不可欠です。定期的なミーティングやレビュー会議を開催し、各メンバーの進捗状況や課題を共有する場を設けることで、情報の透明性を確保し、チーム全体の連携を強化できます。また、コミュニケーションツールやプロジェクト管理ツールを活用し、リアルタイムでの情報共有や協働作業を効率化することも重要です。

理想的なチーム構成例

プロダクトマネージャー:事業全体の戦略策定と実行責任を持つ。市場ニーズと技術可能性を橋渡しする役割。

技術リーダー:プロダクトの技術的な実現可能性を評価し、開発チームを統括する。

マーケティング担当:市場分析、顧客獲得戦略、ブランディングを担当する。

営業担当:顧客との関係構築、契約交渉、売上目標の達成を担当する。

財務担当:資金管理、収益分析、投資判断のサポートを行う。

5. 資金調達の失敗

新規事業開発において、資金調達の失敗は事業の存続に直結する重大な問題です。多くの企業が、必要な資金額の見積もりを甘く設定してしまい、事業の進行とともに資金不足に陥ってしまいます。また、資金調達の手段や時期を適切に選択できず、有利な条件での調達機会を逃してしまうケースも頻繁に発生します。特に、キャッシュフローの予測が困難な新規事業においては、この問題がより深刻化する傾向があります。

資金調達の失敗が引き起こす具体的な問題として、まず事業の成長機会を逃すことが挙げられます。市場のタイミングが良く、顧客の需要が高まっている状況でも、十分な資金がないために生産能力の拡大やマーケティング投資を行えず、競合他社に先を越されてしまうという事態が発生します。また、資金不足により優秀な人材を確保できず、事業の実行力が低下してしまうという問題も深刻です。

多様な資金調達手段の活用

効果的な資金調達を実現するためには、まず自社の事業ステージと資金ニーズに適した調達手段を選択することが重要です。シード段階では、エンジェル投資家や政府系の補助金・助成金を活用し、事業の基盤構築に必要な資金を確保します。アーリー段階では、ベンチャーキャピタルからの投資を検討し、事業の拡大に必要な資金を調達します。また、クラウドファンディングを活用して、市場の需要を検証しながら資金を集めるという手法も有効です。

さらに、資金調達の成功率を高めるためには、投資家に対する説得力のある事業計画書やピッチ資料を作成することが不可欠です。市場機会の大きさ、競合優位性、収益性、成長可能性などを具体的なデータとともに示し、投資家の関心を引きつける必要があります。また、投資家との関係構築を継続的に行い、事業の進捗を定期的に報告することで、追加的な資金調達の機会を創出することも重要です。

| 事業ステージ | 適切な資金調達手段 | 調達目安額 | 主な用途 |

|---|---|---|---|

| シード段階 | エンジェル投資、補助金 | 数百万円〜数千万円 | プロトタイプ開発、市場検証 |

| アーリー段階 | ベンチャーキャピタル | 数千万円〜数億円 | 事業拡大、人材確保 |

| グロース段階 | 銀行融資、社債発行 | 数億円〜数十億円 | 市場拡大、設備投資 |

6. マーケティング戦略の失敗

新規事業開発において、マーケティング戦略の失敗は、優れた製品やサービスを開発しても市場での成功を実現できないという致命的な結果をもたらします。多くの企業が、ターゲット顧客の特定を曖昧にしてしまい、効果的なメッセージを届けることができずに終わってしまいます。また、マーケティング予算の配分を間違えて、費用対効果の低いチャネルに多額の投資を行ってしまうケースも頻繁に発生します。

マーケティング戦略の失敗が引き起こす具体的な問題として、まず顧客獲得コストの高騰が挙げられます。適切なターゲティングができていない場合、幅広い層に向けてマーケティングメッセージを発信することになり、その結果として効率的な顧客獲得が困難になります。また、ブランド認知度の向上が期待できず、競合他社との差別化を図ることが困難になってしまいます。さらに、顧客のニーズと提供価値のミスマッチが発生し、獲得した顧客の満足度や継続率が低下してしまうという問題も深刻です。

効果的なマーケティング戦略の構築

成功するマーケティング戦略を構築するためには、まずターゲット顧客の詳細なプロファイルを作成することが不可欠です。人口統計的な属性だけでなく、購買行動、情報収集の方法、意思決定のプロセス、価値観やライフスタイルなどの心理的・行動的側面を深く理解し、具体的なペルソナを設定します。このペルソナに基づいて、最も効果的なマーケティングチャネルとメッセージを選択することで、効率的な顧客獲得が可能になります。

また、A/Bテストや多変量テストを積極的に活用し、マーケティング施策の効果を継続的に測定・改善することが重要です。広告コピー、クリエイティブ、ランディングページ、メール配信のタイミングなど、様々な要素をテストし、最も効果的な組み合わせを見つけ出します。デジタルマーケティングの発達により、これらのテストは以前よりも簡単かつ迅速に実施できるようになっており、データドリブンなマーケティング戦略の実現が可能になっています。

デジタルマーケティングの活用例

コンテンツマーケティング:ブログ記事、動画、インフォグラフィックなどを通じて、顧客にとって価値のある情報を提供し、長期的な関係を構築する。

ソーシャルメディアマーケティング:Twitter、Facebook、Instagram、LinkedInなどのプラットフォームを活用し、顧客とのエンゲージメントを高める。

検索エンジン最適化(SEO):検索エンジンでの上位表示を目指し、オーガニックなトラフィックを獲得する。

リスティング広告:Google AdsやYahoo!広告を活用し、購買意欲の高い顧客に効率的にアプローチする。

7. スピード感の欠如

新規事業開発において、スピード感の欠如は競合他社に先を越されるという致命的な結果をもたらします。特に、技術革新のスピードが速い現代においては、市場のタイミングを逃すことで、どれほど優れたアイデアや技術を持っていても成功を収めることができなくなってしまいます。多くの企業が、完璧なプロダクトを作ろうとするあまり、市場投入のタイミングを逃してしまい、その結果として競合他社に市場を奪われてしまうという事態に陥ります。

スピード感の欠如が引き起こす具体的な問題として、まず市場での先行者利益を獲得する機会を逃すことが挙げられます。新しい市場や技術分野において、最初に参入した企業は顧客の獲得、ブランド認知度の向上、流通チャネルの確保などで有利な立場に立つことができます。しかし、開発や意思決定に時間をかけすぎると、これらの機会を競合他社に奪われてしまいます。また、市場の変化に対応できず、顧客のニーズが変化した後に製品を投入してしまうという問題も深刻です。

アジャイル開発の導入

スピード感を向上させるためには、アジャイル開発の手法を導入することが極めて効果的です。従来のウォーターフォール開発では、長期間の開発期間を要し、市場の変化に対応することが困難でした。しかし、アジャイル開発では、短期間での反復開発(スプリント)を繰り返すことで、迅速な製品開発と継続的な改善を実現できます。これにより、市場のフィードバックを素早く製品に反映させることができ、顧客満足度の向上と競合優位性の確保が可能になります。

さらに、意思決定プロセスの効率化も重要な要素です。多くの企業では、新規事業に関する意思決定において、多層の承認プロセスを経る必要があり、これが開発スピードの阻害要因となっています。新規事業チームに対して一定の権限委譲を行い、迅速な意思決定を可能にする組織体制を構築することで、市場の変化に素早く対応できるようになります。

新規事業開発におけるスピード感とチーム形成の重要性

8. 撤退判断の遅れ

新規事業開発において、撤退判断の遅れは資源の無駄遣いと機会損失を引き起こす深刻な問題です。多くの企業が、投入したコストや時間を惜しんで、明らかに成功の見込みが低い事業からの撤退を決断できずにいます。また、事業に対する情熱や期待が客観的な判断を曇らせ、感情的な判断により撤退のタイミングを逃してしまうケースも頻繁に発生します。このような状況は、特に長期間の開発期間を要する事業や、多額の投資を行った事業において顕著に現れます。

撤退判断の遅れが引き起こす具体的な問題として、まず資金とリソースの継続的な流出が挙げられます。成功の見込みが低い事業に対して資金や人的リソースを投入し続けることで、他の有望な事業機会への投資機会を逃してしまいます。また、市場での競争が激化する中で、早期の撤退により傷を浅くすることができたはずの状況で、損失を拡大させてしまうという問題も深刻です。

客観的な撤退基準の設定

適切な撤退判断を行うためには、事業開始時点において明確な撤退基準を設定することが不可欠です。売上目標、顧客獲得数、市場シェア、収益性などの定量的な指標に加えて、市場環境の変化、競合状況、技術的な実現可能性などの定性的な要因も考慮した包括的な基準を策定します。これらの基準は、事業の進行とともに定期的に見直しを行い、市場環境の変化に応じて適切に調整することも重要です。

さらに、撤退判断を行う際には、サンクコスト(埋没費用)の概念を理解し、これに惑わされないことが重要です。既に投入した資金や時間は回収できないものと割り切り、今後の投資に対する期待リターンのみを基準として判断を行います。また、撤退後の資源の有効活用についても事前に検討し、撤退による損失を最小限に抑えるための計画を策定することも必要です。

よくある撤退判断の失敗例

サンクコストの罠:「これまで多額の投資を行ったのだから、今更撤退はできない」という思考により、さらなる損失を拡大させてしまう。

感情的な判断:事業に対する愛着や期待により、客観的なデータを無視して継続を決定してしまう。

社内政治の影響:事業の責任者の面子や組織内の政治的な考慮により、合理的な判断ができなくなる。

9. 成功体験への過信

新規事業開発において、過去の成功体験への過信は、変化する市場環境や顧客ニーズに対応できないという致命的な結果をもたらします。多くの企業が、既存事業での成功パターンをそのまま新規事業に適用しようとして、異なる市場特性や顧客ニーズを見誤ってしまいます。また、成功体験による自信過剰により、市場調査や顧客の声を軽視してしまい、その結果として市場のニーズとは乖離したプロダクトやサービスを提供してしまうケースも頻繁に発生します。

成功体験への過信が引き起こす具体的な問題として、まず市場環境の変化に対する認識不足が挙げられます。過去に成功した市場環境と現在の市場環境は大きく異なる場合が多く、同じ戦略やアプローチでは成功できない可能性があります。また、顧客ニーズの変化を見逃してしまい、時代遅れのプロダクトやサービスを提供してしまうという問題も深刻です。さらに、競合他社の技術革新やビジネスモデルの変化に対応できず、市場での競争力を失ってしまうという事態も発生します。

継続的な学習と適応

成功体験への過信を避けるためには、常に謙虚な姿勢で市場と顧客から学び続けることが不可欠です。定期的な顧客インタビューや市場調査を実施し、変化する顧客ニーズや市場トレンドを継続的に把握します。また、競合他社の動向や新興技術の発展についても常に情報収集を行い、自社の戦略に反映させる必要があります。さらに、外部の専門家やメンターからのアドバイスを積極的に求め、客観的な視点を取り入れることも重要です。

また、組織内部において、失敗を恐れない文化を醸成することも重要です。新規事業開発においては、試行錯誤を繰り返しながら最適解を見つけ出すことが不可欠であり、失敗を避けようとする姿勢は革新的なアイデアの創出を阻害してしまいます。失敗から学ぶことを推奨し、その学びを組織全体で共有することで、継続的な改善と成長を実現できます。

学習する組織の特徴

オープンマインド:既存の常識や成功パターンに囚われず、新しいアイデアや視点を受け入れる姿勢。

実験的アプローチ:小規模な実験を通じて仮説を検証し、学びを蓄積する。

フィードバック文化:顧客や市場からのフィードバックを積極的に収集し、改善に活用する。

知識共有:個人や部門の学びを組織全体で共有し、集合知を活用する。

10. 法務・知財対策の欠如

新規事業開発において、法務・知的財産権対策の欠如は、事業の存続に関わる重大なリスクを引き起こす可能性があります。多くの企業が、技術開発や市場開拓に注力するあまり、法的なリスクの検討を後回しにしてしまい、その結果として特許侵害による訴訟リスクや、商標権の侵害による事業停止命令などの深刻な問題に直面してしまいます。また、自社の知的財産権を適切に保護せず、競合他社に技術やアイデアを模倣されてしまうという問題も頻繁に発生します。

法務・知財対策の欠如が引き起こす具体的な問題として、まず知的財産権侵害による法的紛争のリスクが挙げられます。特許権、商標権、著作権などの侵害により、損害賠償請求や差止請求を受け、多額の費用負担や事業停止を余儀なくされる可能性があります。また、個人情報保護法やデータ保護規制への対応不足により、規制当局からの処罰や顧客からの信頼失墜という問題も深刻です。さらに、契約書の不備により、取引先との紛争が発生し、事業の継続が困難になるという事態も発生します。

包括的な法務・知財戦略の構築

効果的な法務・知財対策を実施するためには、まず事業開始の初期段階から法務専門家や知的財産権専門家との連携を図ることが重要です。弁護士や弁理士に相談し、事業に関連する法的リスクを事前に洗い出し、適切な対策を講じます。また、特許調査を徹底的に実施し、既存の特許権との抵触リスクを回避するとともに、自社の技術やアイデアについても積極的に特許出願を行い、知的財産権の保護を図ります。

さらに、事業の国際展開を検討している場合には、各国の法規制や知的財産権制度の違いを理解し、適切な対応を行うことが必要です。商標権については、事業展開予定国において事前に商標登録を行い、ブランドの保護を図ります。また、データ保護規制についても、GDPR(EU一般データ保護規則)やCCPA(カリフォルニア州消費者プライバシー法)などの規制に対応するため、適切なデータ管理体制を構築します。

法務・知財対策のチェックリスト

- 特許調査の実施と既存特許との抵触リスクの確認

- 自社技術・アイデアの特許出願検討

- 商標調査と商標権の取得

- 個人情報保護法・データ保護規制への対応

- 契約書の整備(取引先、従業員、パートナー等)

- 競業避止義務・秘密保持義務の設定

- 輸出管理規制への対応(該当する場合)

- 業界特有の法規制への対応

- 国際展開時の各国法規制への対応

まとめ:成功への道筋

新規事業開発は、企業の成長と競争力強化にとって不可欠な取り組みでありながら、同時に多くの困難と挑戦を伴う複雑なプロセスです。本記事で詳細に解説した10の落とし穴は、多くの企業が実際に経験してきた現実的な問題であり、これらを理解し適切に対策することで、成功確率を大幅に向上させることが可能になります。

最も重要なのは、これらの落とし穴を単独の問題として捉えるのではなく、相互に関連し合う複合的な課題として理解することです。例えば、顧客不在のプロダクト開発は市場調査の欠如と密接に関連しており、チーム編成の失敗は資金調達の困難やマーケティング戦略の失敗につながる可能性があります。したがって、包括的なアプローチを取り、各要素を統合的に管理することが成功の鍵となります。

また、新規事業開発においては、完璧な計画を立てることよりも、変化に対応できる柔軟性と学習能力を持つことが重要です。市場環境や顧客ニーズは常に変化しており、当初の計画通りに進むことはほとんどありません。したがって、継続的な学習と改善を通じて、変化に適応し続けることが成功への道筋となります。

成功する新規事業開発の5つの原則

- 顧客中心の思考:常に顧客のニーズと価値を最優先に考え、事業戦略を策定する。

- データドリブンな意思決定:感情や直感ではなく、客観的なデータに基づいて重要な判断を行う。

- 迅速な実行と改善:完璧を求めるよりも、迅速な実行と継続的な改善を重視する。

- 多様性とコラボレーション:異なる専門性を持つメンバーが協働し、相互補完的な関係を築く。

- リスク管理と適応性:潜在的なリスクを事前に特定し、変化に対応できる柔軟性を保つ。

最終的に、新規事業開発の成功は、優れたアイデアや技術だけでは実現できません。市場の理解、顧客との対話、適切なチーム編成、効果的な資金調達、戦略的なマーケティング、そして法的リスクの管理など、多様な要素が複合的に作用して初めて成功が実現されます。本記事で紹介した知識と手法を実践に活用し、あなたの新規事業開発の成功に向けて、着実な歩みを進めていただければ幸いです。

成功への道のりは決して平坦ではありませんが、適切な準備と継続的な努力により、必ず道は開けます。失敗を恐れず、学び続ける姿勢を持ち、顧客と市場のニーズに真摯に向き合うことで、持続的な成長と競争優位性を実現できるでしょう。

参考リンク

新規事業開発についてさらに詳しく学びたい方は、以下の記事もご参照ください: