プロダクトマネージャーの皆様、「アイデアが思いつかない」という壁にぶつかったことはありませんか?

私自身もプロダクトマネージャーとして日々の業務に携わる中で、アイデアの枯渇という名の暗闇に直面することがよくあります。しかし、これまでの経験から得た知見をもとに、より深く、より実践的なアプローチで、アイデア創出のプロセスを加速させるための10の方法を詳細に解説します。

- 1. ユーザーの「心の叫び」に耳を澄ます:深層心理と潜在ニーズを可視化する

- 2. 隣接領域の「成功のDNA」を解析する:模倣と進化で新たな価値を創出する

- 3. 歴史的発明の「暗部」に光を当てる:過去の失敗から未来の成功を学ぶ

- 4. 思考の「ブラックボックス」を解放する:既成概念を破壊し、新たな視点を獲得する

- 5. 五感の「多重奏」を奏でる:五感を組み合わせ、新たな体験価値を創造する

- 6. 環境の「生態系」を創り変える:多様な環境で思考を刺激し、創造性を加速する

- 7. 知性の「集合体」を創出する:多様な専門家と協働し、イノベーションを加速する

- 8. 制約の「遊戯」を創造の糧とする:制約を遊び心で乗り越え、新たなアイデアを生む

- 9. 遊びの「砂場」で思考を解放する:遊び心と創造性を融合させ、新たなアイデアを創造する

- 10. アイデアの「生態系」を育む:アイデア創出の習慣を定着させ、継続的なイノベーションを創出する

- まとめ:継続的なイノベーションの創出に向けて

1. ユーザーの「心の叫び」に耳を澄ます:深層心理と潜在ニーズを可視化する

単なる「困りごと」ではなく、ユーザーの「心の叫び」に耳を澄ますことが重要です。これはUXデザインの根幹となる考え方でもあります。

行動観察の進化

単にユーザーの行動を観察するだけでなく、その行動の背後にある感情や動機を推測します。マーケティングの観点からも、ユーザーインサイトの深掘りは欠かせません。

- ビデオ分析やアイトラッキングなどの技術を活用し、より客観的なデータを収集

- 非言語コミュニケーションから読み取れる真の感情を把握

- 行動の背景にある文脈や環境要因を総合的に分析

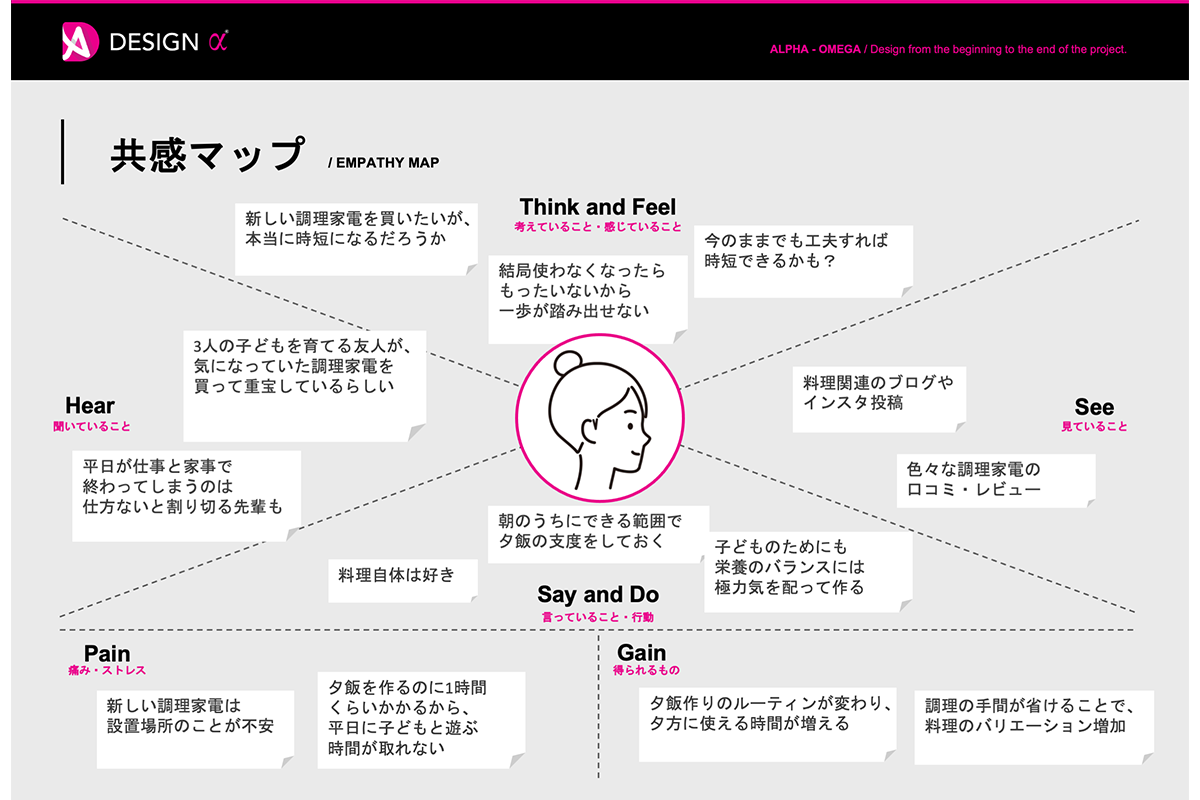

共感マップの深化

デザイン思考で用いられる共感マップをより実践的に活用します。

- ユーザーのペルソナを複数作成し、それぞれのペルソナにおける共感マップを作成

- 共感マップをチームで共有し、議論することで、ユーザー理解を深める

- 定期的なアップデートにより、変化するユーザーニーズを捉え続ける

ジョブ理論の応用

ジョブ理論を活用し、ユーザーが本当に「片付けたい仕事」を明確にします。

- ユーザーが「片付けたい仕事」をより詳細に分解

- それぞれの仕事における課題と解決策を検討

- 長期的な追跡により、プロダクトの改善に役立てる

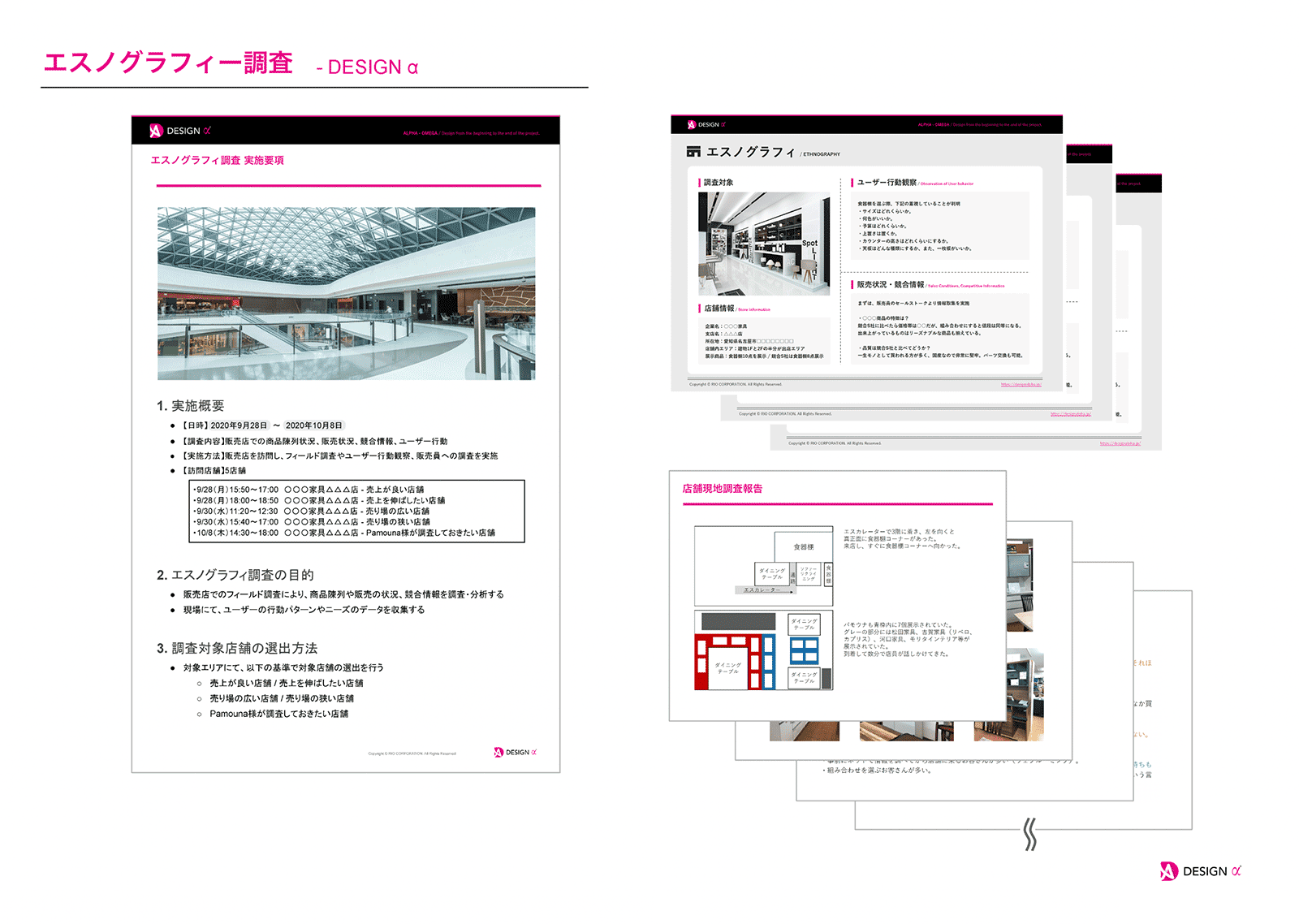

エスノグラフィー調査の展開

- ユーザーのコミュニティやイベントに参加し、より深いレベルでユーザーの文化や価値観を理解

- 収集したデータを定性分析ソフトウェアで分析し、ユーザーインサイトを抽出

- 現地での長期観察により、表面的でない真のニーズを発見

2. 隣接領域の「成功のDNA」を解析する:模倣と進化で新たな価値を創出する

単に異分野の事例を「拝借」するのではなく、成功の「DNA」を解析することが重要です。これはビジネス戦略の基本でもあります。

ベンチマーキングの深化

- 成功事例のビジネスモデル、技術、デザイン、マーケティングなどを多角的に分析

- 成功要因と失敗要因を比較分析し、自社のプロダクトに適用可能な要素を抽出

- 競合他社だけでなく、異業種の優れた事例も調査対象に含める

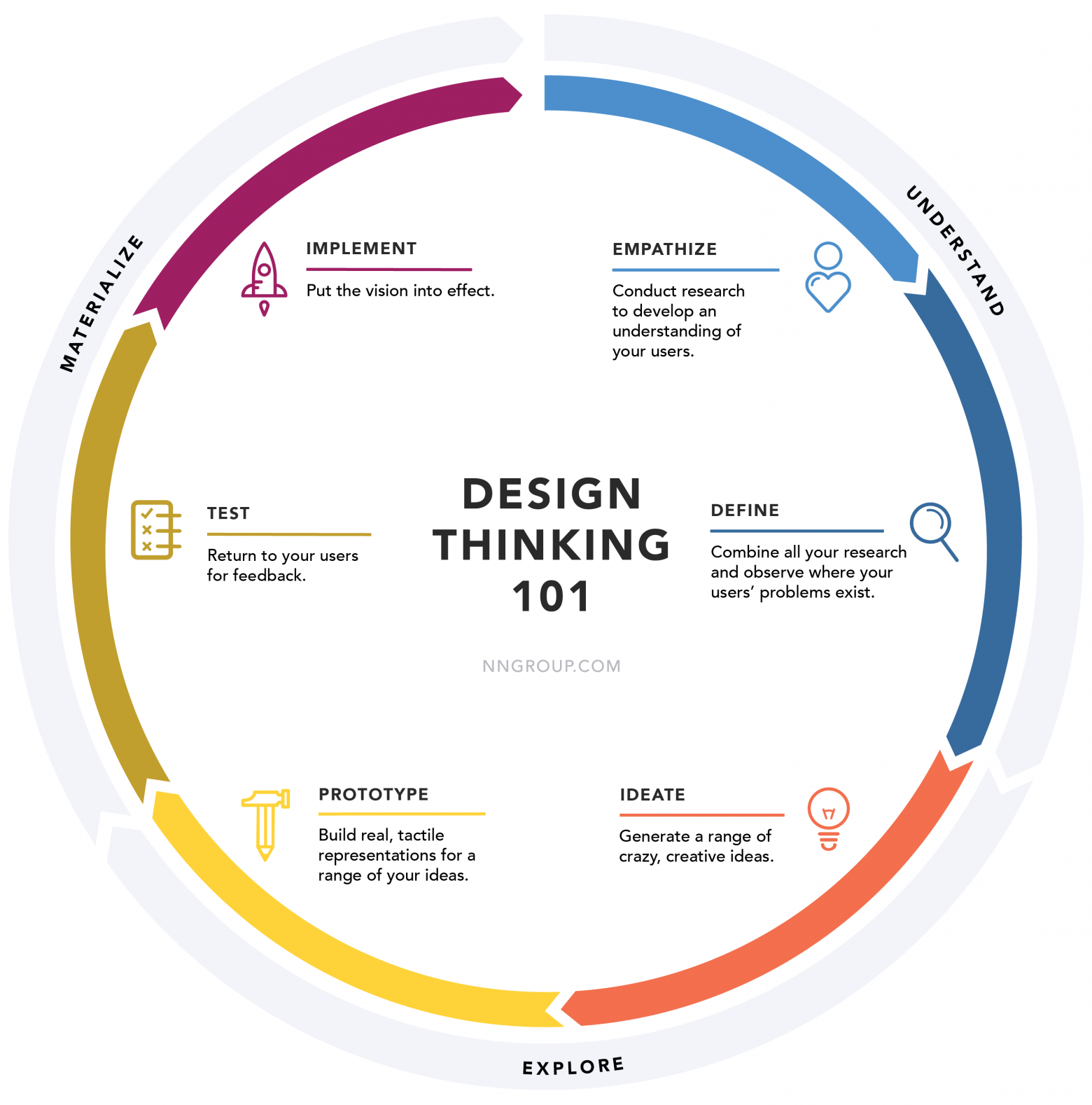

デザイン思考の展開

- デザイン思考のプロセスを組織全体に導入し、イノベーション文化を醸成

- デザイン思考のツールやワークショップを活用し、チームの創造性を高める

- 失敗を恐れずに試行錯誤を重ねる文化を構築

技術転用の深化

- 異分野の技術だけでなく、学術研究やオープンソースソフトウェアなども調査対象とする

- 技術転用の可能性を評価するための技術評価フレームワークを構築

- 特許情報や論文データベースを活用した体系的な調査

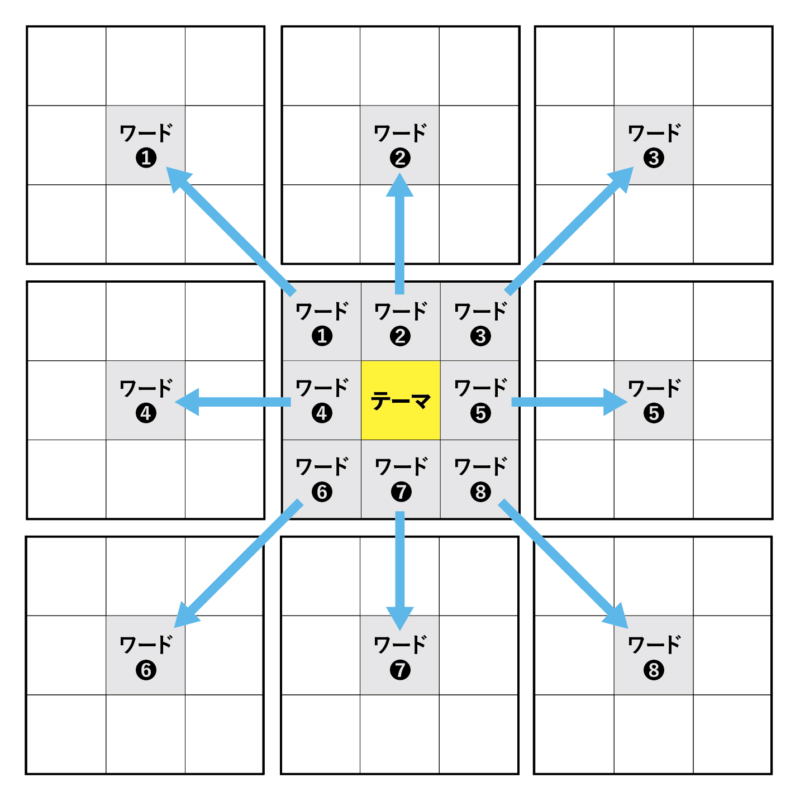

アナロジー思考の展開

- アナロジー思考を促進するためのカードゲームやワークショップを開発

- アナロジー思考をチームの共通言語とし、日常的な業務に活用

- 異なる業界の成功パターンを自社の文脈に翻訳する能力を養成

3. 歴史的発明の「暗部」に光を当てる:過去の失敗から未来の成功を学ぶ

過去の成功だけでなく、「暗部」にも目を向けることで、新たな視点を得られます。これはプログラミングの世界でも「失敗から学ぶ」という考え方が重要視されています。

技術史調査の深化

- 特許データベースや技術論文だけでなく、当時の新聞記事や個人の日記なども調査対象とする

- 技術史の専門家と連携し、より深い洞察を得る

- なぜその技術が当時普及しなかったのか、社会的文脈も含めて分析

未来予測の展開

- シナリオプランニングやデルファイ法などの手法を活用

- 複数の未来シナリオを検討し、それぞれのシナリオに対応した戦略を策定

- 不確実性を前提とした意思決定フレームワークを構築

技術ロードマップの深化

- 技術ロードマップを組織全体で共有し、技術戦略の意思決定に活用

- 技術ロードマップを定期的に見直し、最新の技術トレンドを反映

- 長期的な技術投資の方向性を明確化

リバースエンジニアリングの展開

- 競合製品だけでなく、自社製品や過去の失敗製品もリバースエンジニアリングの対象とする

- リバースエンジニアリングの結果をチームで共有し、製品改善や技術開発に役立てる

- 技術的な仕組みだけでなく、ユーザー体験の設計思想も分析

4. 思考の「ブラックボックス」を解放する:既成概念を破壊し、新たな視点を獲得する

既成概念という「ブラックボックス」を解放することで、革新的なアイデアが生まれます。これはAIの分野でも重要な考え方です。

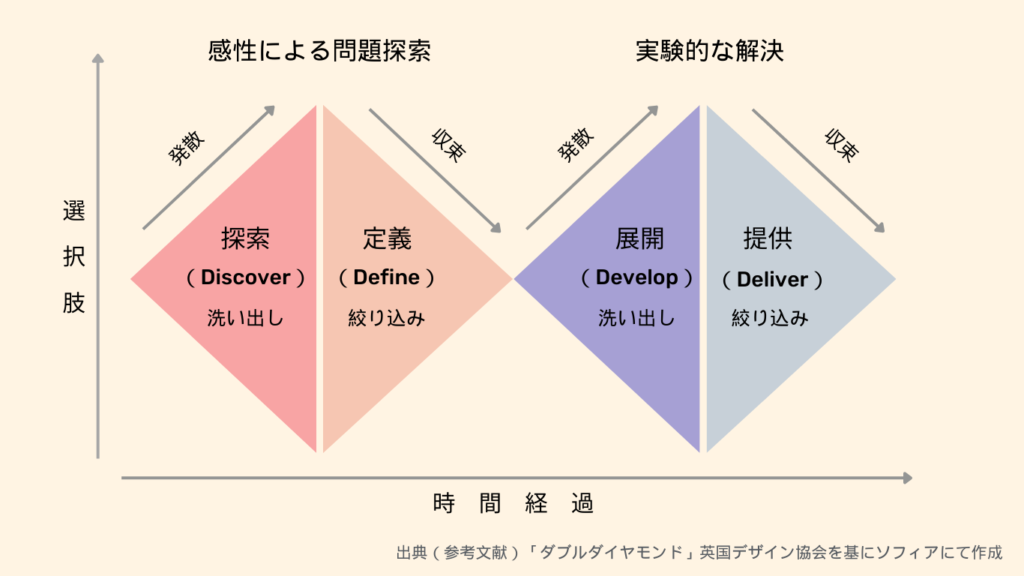

ダブルダイヤモンドの進化

- ダブルダイヤモンドのプロセスをより柔軟に適用

- 状況に応じてプロセスをカスタマイズし、プロジェクトの特性に合わせた運用

- 各フェーズで多様なアイデア創出技法を活用

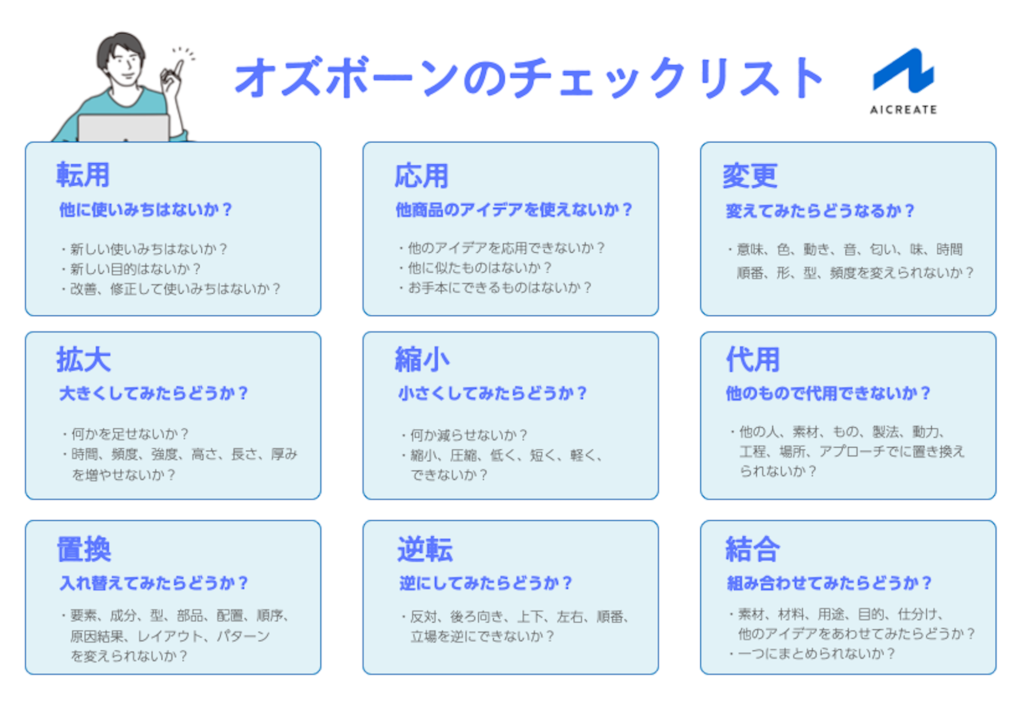

TRIZの展開

- TRIZの矛盾解決原理を組み合わせ、より複雑な問題解決に応用

- TRIZの専門家と連携し、より高度な問題解決スキルを習得

- 40の発明原理を実際のプロダクト開発に適用する事例を蓄積

デザインスプリントの進化

- デザインスプリントのプロセスを短縮化し、より迅速なプロトタイピングとテストを可能にする

- デザインスプリントの結果を組織全体で共有し、製品開発やマーケティングに活用

- リモートワークにも対応したオンライン版デザインスプリントの実践

リーンスタートアップの展開

- リーンスタートアップのプロセスを組織全体に導入

- 仮説検証型の組織文化を醸成し、失敗を学習の機会として捉える

- Build-Measure-Learnサイクルを高速化するための仕組みを構築

5. 五感の「多重奏」を奏でる:五感を組み合わせ、新たな体験価値を創造する

五感を個別に刺激するだけでなく、「多重奏」を奏でることで、より豊かなユーザー体験を創出できます。

五感体験設計の進化

- ユーザーの感情や記憶に訴えかける五感体験を設計

- 五感体験を定量的に評価するための指標や測定方法を開発

- 文化的背景や個人差を考慮したパーソナライズされた体験設計

音楽と映像の融合の展開

- 音楽と映像だけでなく、香りや触感も組み合わせた多感覚コンテンツを制作

- 音楽と映像の融合による心理的効果や生理的効果を研究

- VR/ARテクノロジーを活用した没入型体験の創出

香りと味のペアリングの展開

- 香りと味の組み合わせによる感情や記憶の変化を研究

- 香りと味のペアリングをAIで自動生成するシステムを開発

- 食品業界以外でも応用可能な香りマーケティングの実践

触覚と視覚の連携の展開

- 触覚と視覚の連携によるユーザーの認知や行動の変化を研究

- 触覚と視覚の連携を活用したインタラクションデザインのガイドラインを策定

- ハプティック技術を活用した新しいインターフェースの開発

6. 環境の「生態系」を創り変える:多様な環境で思考を刺激し、創造性を加速する

単に環境を「変える」のではなく、「生態系」を創り変えることが重要です。これはリモートワークの時代にも重要な考え方です。

異文化体験の深化

- 異文化体験を通して得られたインサイトを体系的に整理し、組織内で共有

- 異文化体験を組織全体のイノベーション戦略に組み込む

- 海外展開を見据えた文化的多様性の理解と活用

自然との触れ合いの展開

- 自然体験による心理的効果や生理的効果を研究

- 自然体験を社員の福利厚生プログラムや研修プログラムに導入

- バイオフィリックデザインを活用したオフィス環境の改善

アート体験の展開

- アート思考やデザイン批評などの手法を学び、創造性を高める

- アート体験を組織全体のコミュニケーションやコラボレーションの活性化に活用

- 企業とアーティストのコラボレーションによる新たな価値創造

ワークショップ参加の展開

- 異分野のワークショップだけでなく、異業種のワークショップや海外のワークショップにも参加

- ワークショップで得られた知識やスキルを組織内で共有

- 自社主催のワークショップやイベントの企画・運営

7. 知性の「集合体」を創出する:多様な専門家と協働し、イノベーションを加速する

単に仲間と「共創」するのではなく、「集合知」を活用した「知性の集合体」を創出することが重要です。

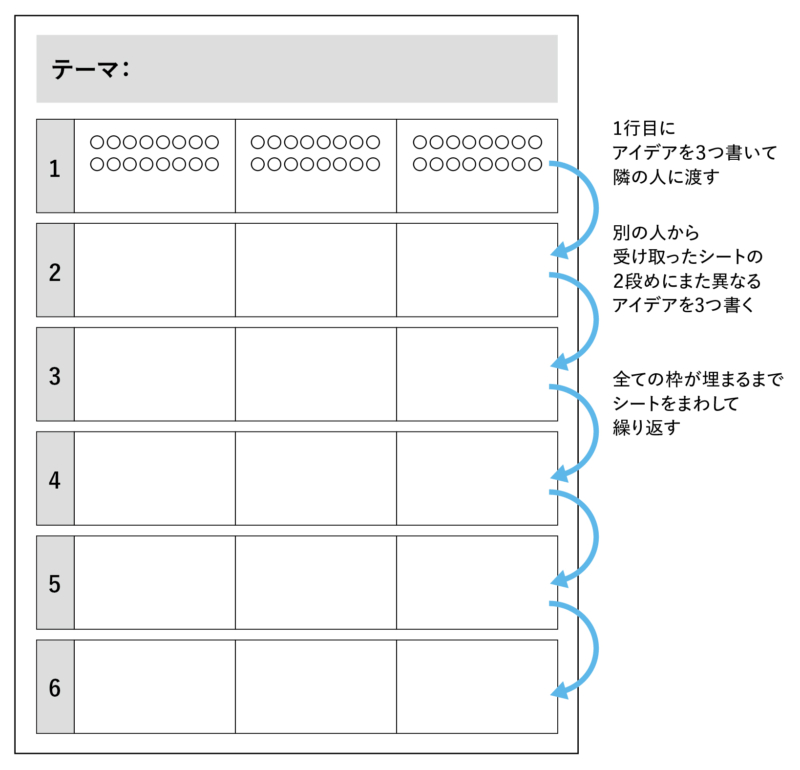

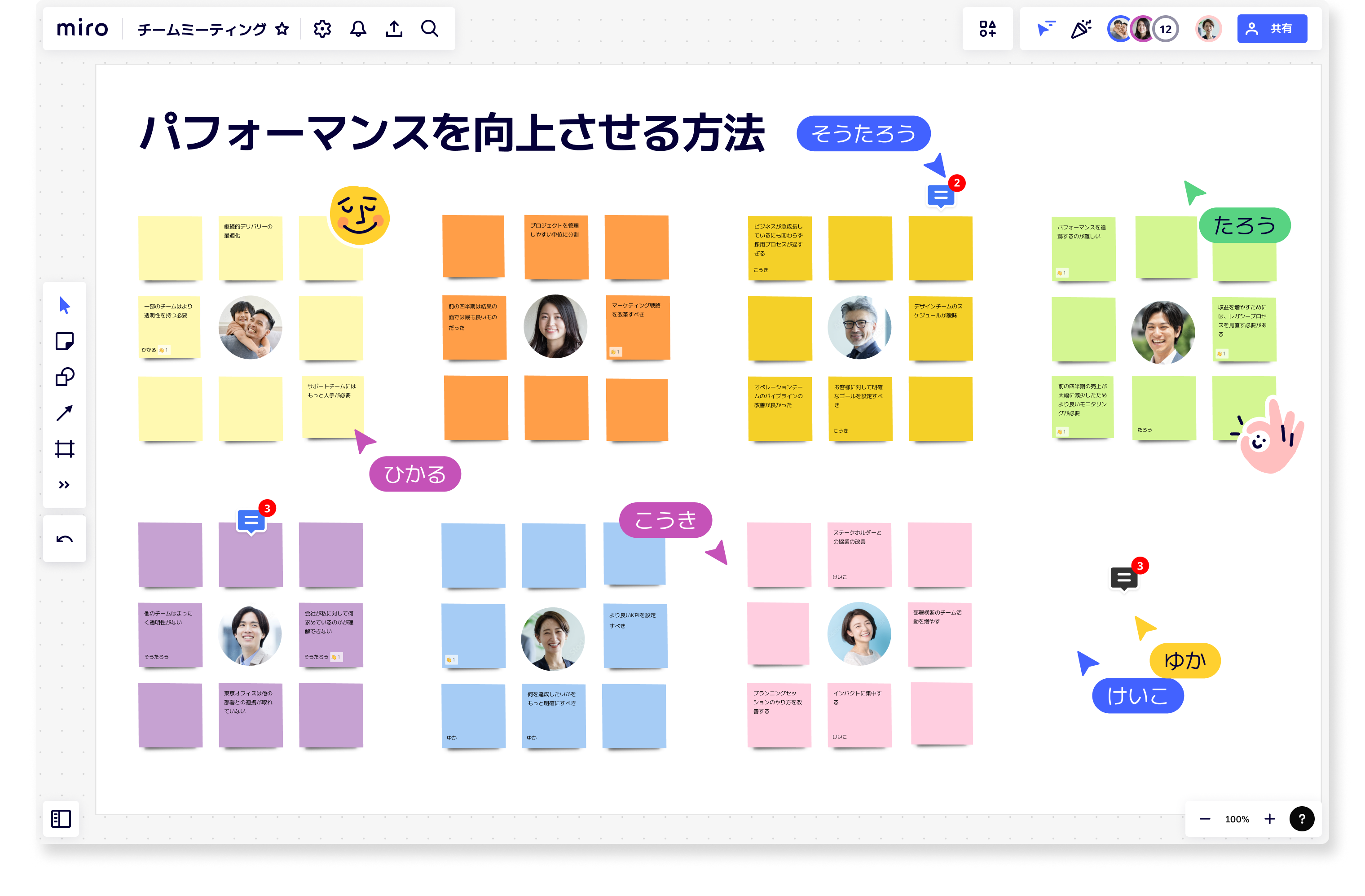

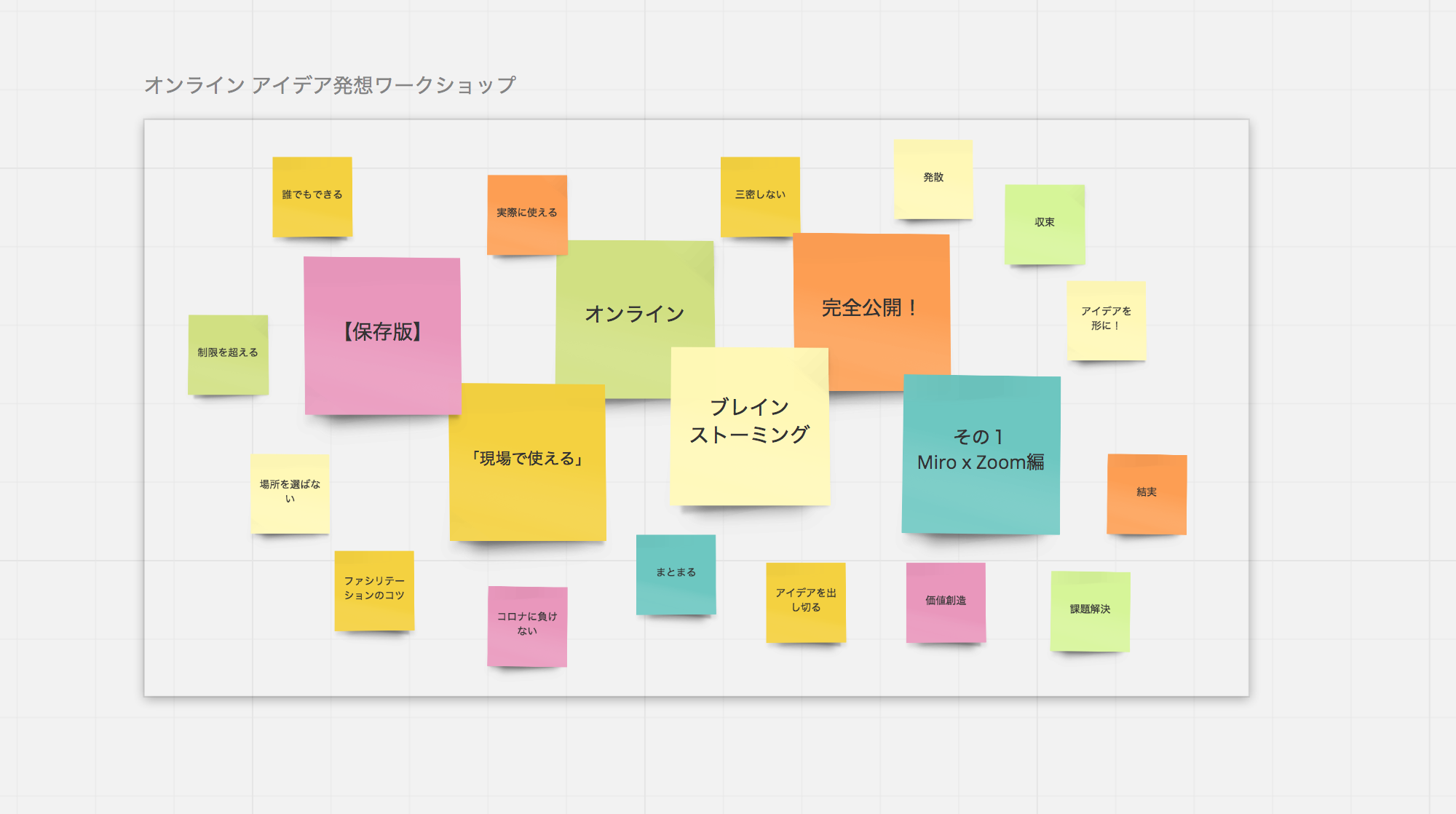

アイデアソンの展開

- アイデアソンのテーマや参加者を多様化し、より斬新なアイデアを創出

- アイデアソンの成果を事業化するためのインキュベーションプログラムを導入

- オンラインとオフラインを組み合わせたハイブリッド型イベントの企画

ハッカソンの展開

- ハッカソンのテーマを技術開発だけでなく、社会課題解決やビジネスモデル開発にも広げる

- ハッカソンの成果を実際のプロダクトに反映させる仕組みを構築

- 社外のエンジニアや研究者との連携を強化

オープンイノベーションの実践

- 大学や研究機関との連携を強化し、最新の研究成果を活用

- スタートアップとの協業により、新しい技術やビジネスモデルを取り入れる

- 異業種とのパートナーシップを通じた新たな価値創造

8. 制約の「遊戯」を創造の糧とする:制約を遊び心で乗り越え、新たなアイデアを生む

制約を「創造的な制約」として活用し、遊び心を持って取り組むことで、革新的なアイデアが生まれます。

制約条件ゲームの深化

- 制約条件をランダムに生成するゲームを取り入れ、予期せぬ制約の中でアイデアを創出

- チームで協力して制約条件をクリアするゲームを開発

- 制約をポジティブに捉える思考パターンを習慣化

リソース制限の展開

- リソース制限をシミュレーションするツールやゲームを活用

- リソースが限られた状況での意思決定を訓練

- 最小限のリソースで最大限の効果を出すアイデアを創出

時間制限ゲームの展開

- 時間制限を設けたアイデア出しゲームを定期的に実施

- 時間制限の中でアイデアを評価・選択するゲームを取り入れる

- 短時間で質の高いアイデアを生み出すスキルを向上

技術制限の展開

- 技術制限を設けたプロトタイピングコンテストを開催

- 技術制限を解除するためのアイデアソンやハッカソンを開催

- 既存技術の新しい活用方法を発見する取り組み

9. 遊びの「砂場」で思考を解放する:遊び心と創造性を融合させ、新たなアイデアを創造する

遊び心を「解放」し、自由な発想で新たなアイデアを創造することが重要です。

ゲーム化の深化

- ユーザーの行動や思考をゲーム化し、ユーザーエンゲージメントを高める

- ゲームの要素をプロダクト開発プロセスに組み込み、チームのモチベーションを向上

- ゲーミフィケーションを活用した学習プログラムの開発

ストーリーテリングの展開

- ユーザーの視点からプロダクトの未来を語るストーリーテリングワークショップを開催

- ストーリーテリングで得られたインサイトをプロダクト開発やマーケティングに活用

- ブランドストーリーの構築と一貫性のある体験設計

ロールプレイの展開

- ユーザーや競合他社の立場になり、プロダクトの課題や可能性を多角的に検討

- ロールプレイの結果をチームで共有し、議論することで、プロダクト理解を深める

- 顧客サポートや営業場面を想定したロールプレイング研修

レゴ思考の展開

- レゴブロックだけでなく、様々な素材やツールを活用

- アイデアを具現化するワークショップを開催

- 手を動かしながら考えることで、新しい発想を促進

10. アイデアの「生態系」を育む:アイデア創出の習慣を定着させ、継続的なイノベーションを創出する

単にアイデアの「筋肉」を鍛えるだけでなく、「生態系」を育むことで、持続可能なイノベーションを創出できます。

アイデア日記の深化

- アイデア日記をチームで共有し、相互にフィードバックやインスピレーションを与え合う

- アイデア日記を定期的に見直し、アイデアの進捗状況や実現可能性を評価

- デジタルツールを活用したアイデア管理システムの構築

アイデア散歩の展開

- アイデア散歩のルートやテーマを多様化し、五感を刺激する機会を増やす

- アイデア散歩中に得られたインスピレーションを記録し、チームで共有

- 歩行による脳の活性化とアイデア創出の関係性を活用

アイデアシャワーの展開

- アイデアシャワーの時間を短縮化し、より集中力を高める

- アイデアシャワーの結果を評価・分類するツールを開発

- アイデアの質と量を同時に高める手法の開発

アイデアレビューの展開

- アイデアレビューの頻度を高め、アイデアのブラッシュアップを促進

- アイデアレビューの結果をデータベース化し、アイデアの活用状況や効果を分析

- アイデアの実現可能性や市場性を評価する客観的な指標を開発

まとめ:継続的なイノベーションの創出に向けて

これらの10の詳細な方法を実践することで、あなたはアイデア創出の達人となり、組織のイノベーションを牽引することができるでしょう。

重要なのは、これらの手法を単発的に使用するのではなく、組織の文化として定着させることです。SQLを使ったデータ分析と同様に、継続的な改善と最適化が成果を生み出します。

また、投資・資産運用の考え方と同じく、長期的な視点でアイデア創出に取り組むことが重要です。一朝一夕で成果が出るものではありませんが、継続的な実践により、必ず組織のイノベーション能力は向上していきます。

最後に、英語学習や資格試験の勉強と同様に、アイデア創出も継続的な学習と実践が必要です。これらの手法を日常的に活用し、チーム全体でイノベーションを創出していく文化を築いていきましょう。

プロダクトマネージャーとして、私たちは常にユーザーの課題を解決し、新たな価値を創造する使命を持っています。この記事で紹介した手法を実践し、あなたの組織でも革新的なプロダクトを生み出していってください。

関連記事:

参考文献: